こんにちは!たむライフ https://twitter.com/tamutamu_life です。いよいよ10月になり、23卒で就活している方は公務員試験と民間就活で悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は私もその1人でした。公務員試験の勉強をしよう!と意気込んでテキストを買ったまではいいもの、すぐに挫折してしまいメルカリで売るハメになってしまいました…

公務員と民間の併願はオススメできない

結論から言ってしまえば、公務員試験と民間就活を併願することはあまりオススメできません。今回はその理由、そして公務員試験と民間就活の違いについて、自身の経験から解説します。この記事が少しでもみなさんの力になれれば幸いです!それでは見ていきましょう。

では、なぜ併願がオススメできないのでしょうか、理由はシンプルで「試験内容が全く違うため、どっちつかずになり全滅の可能性がある」ためです。両者の違いを詳しく見ていきます。

公務員試験と民間就活の違い

公務員試験の特徴

公務員と民間の違いですが、まず「公務員試験は学力試験に重きを置いている」点が挙げられます。ここでは「国家公務員一般職(大卒)」を行政区分で受ける場合を例に見ていきます。

| 試験 | 試験種目 | 配点比率 | 内容 |

| 第1次試験 | 基礎能力 | 2/9 | 【知能分野】27題 文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈などの問題が出題される。 【知識分野】13題 自然、人文、社会、時事など幅広い分野の知識が問われる。 |

| 専門多肢 | 4/9 | 次の16科目(各5題)から8科目を選択し、計40題解答する。 政治学、行政学、憲法、行政法、民法(総則及び物権)、民法(債権、親族及び相続)、ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学・経済事情、経営学、国際関係、社会学、心理学、教育学、英語(基礎)、英語(一般) |

|

| 一般論文行政 | 1/9 | 幅広いテーマの中から、資料やデータを用いて論文を作成する試験 | |

| 第2次試験 | 人物試験 | 2/9 | 面接試験 |

見ていただければと思うのですが、めちゃめちゃ範囲が広く内容も専門的ですよね。出題分野に政治学分野や法学分野が多いため、政治学部や法学部に在籍しているなどのアドバンテージがあれば勉強が少しは楽になりますが、これを1から勉強しようと思ったら大変です。とてもじゃないですが、「民間就活の片手間にやればいっか~」との考えでは自滅します。

民間就活の特徴

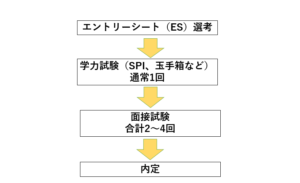

ここまで「公務員試験は学力試験がめちゃめちゃ大変」との話をしてきました。ここで、典型的な企業の採用フローを確認します。

このように、民間就職では「ESと学力試験で足切りし、複数回の面接で候補者を絞り込み内定を出す」といった手法で選考が進みます。よって、「ESと学力試験を効率よくこなし」つつも「OBOG訪問や企業研究を含む、入念な面接対策」が必要であるといえます。

結論

以上から、公務員試験と民間就活は求められていることが全く違うので、両方を並行してやることは非常に難しく、オススメできません。無理してやろうとすると、最悪の場合「もう8月になるのに公務員は全滅した…これからエントリーできる会社も少ないしどうしよう…」となってしまうかもしれません(私の周りにも同じような人がいました)。

次の記事では、これの現状をいったん受け止めた上で「ギリギリまで両睨みでいきたい」「現状、どうしても公務員と民間で絞れない」場合にはどうすればよいかご提案します。

それではありがとうございました、明日も「そこそこサバイブ」していきましょう!